ひふみよベースファーム大崎より、今回は防災についてお伝えします!少し前の話になりますが、晴天に恵まれた秋の日に、大崎町消防団の方々ご協力のもと、避難訓練・消火訓練を実施しました。出勤していたスタッフとメンバーさん全員が参加し、万が一の事態に備えるための大切な訓練となりました。

大事だョ!避難訓練

今回の訓練では、火元を台所のコンロと想定して実施しました。

1:火災の発見と周知

火災を発見した人が『火事だー!』と大声で周囲に知らせ、初期消火を試みるとともに、全員に避難を促します。

2:119番通報

担当者が落ち着いて119番へ通報します。今回は訓練火災である旨を最初に伝え、火災場所(事業所名と住所)・通報者の氏名などを正確に伝達しました。

3:安全な場所への避難

通報と並行して、参加者全員が速やかに避難を開始します。今回は、事業所の敷地内にある広い駐車場を避難場所としました。

これで避難訓練は完了です。

皆さん、真剣な表情でお話を聞いてます。

消防団からの講評

訓練後、大崎町消防団の方々から講評をいただきました。特に、避難時のメンバーさんたちが冷静沈着に、私語なくスムーズに避難できていた点について、お褒めの言葉をいただきました。中には、作業着(製造着)での避難に少し戸惑うメンバーさんもいましたが、速やかに避難経路を辿れていたことは大きな成果です。

また、緊急時の重要な電話番号である110番、118番、119番についても改めてご説明いただきました。

② 118番:海上の事件・事故の急報 – ダイヤルすると、海上保安庁につながります。

③ 119番:火事・救助・救急車:ダイヤルすると、災害救急情報センターにつながります。

意外と簡単かも!ドキドキ消火訓練

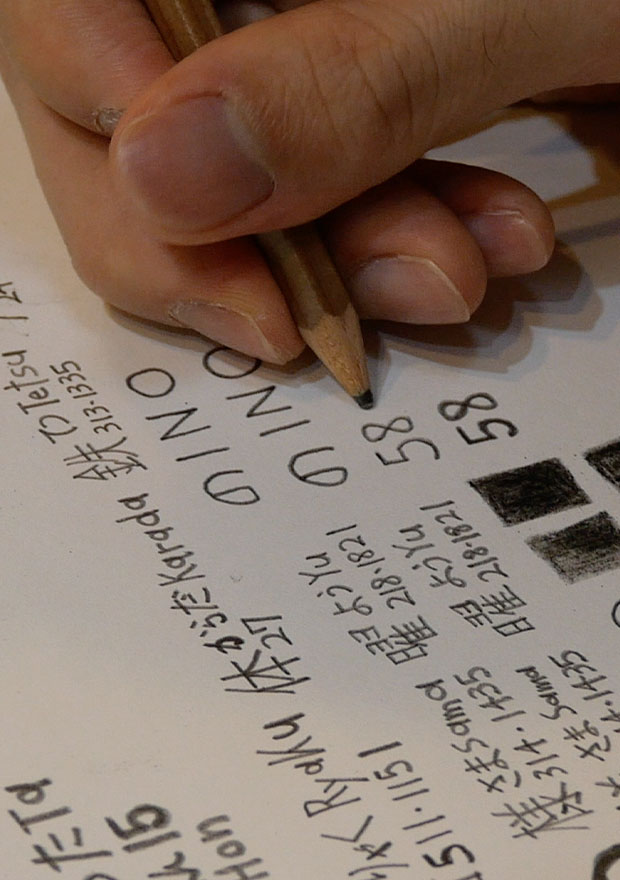

避難訓練に続き、消火訓練へ移行しました。消防団の方から、消化器の仕組みや正しい取り扱い方法について、分かりやすいレクチャーを受けました。

消化器の分かりやすい説明、ありがとうございます!

消化器の使い方は、手順を覚えれば誰でも簡単に操作できます。改めて使い方を確認してみましょう!

① 火元への接近

消化器を、障害物にぶつけないように注意しながら、火元から概ね7〜8m手前の安全な場所まで運びます。(近すぎず、遠すぎず、薬剤が届く最適な距離です。)

② 安全ピンを抜く

黄色の安全ピンを引き抜きます。

③ ホースの操作

ホースを外し、先端を持って火元に向けます。(ホースの途中を持つと、放射の圧力で狙いが定まらない恐れがあります。)

④ レバーを握る

レバーを強く握り、薬剤を放射します。

⑤ 放射のコツ

火の根元を狙い、手前からほうきで掃くように(左右に振りながら)薬剤を放射します。

消火のポイント

・効果的に消火する為に、屋外では風上から放射しましょう。

・室内で放射する場合は、出入り口を背にして、逃げ道を確保しながら行いましょう。

消化器、噴射ー!

実践!消火訓練

レクチャー後、外でメンバーさん2名&スタッフ1名が実際に消火訓練を行いました。古タイヤを火元と想定し、習った手順通りにしっかりと消化器を扱うことができていました。

実践に勝る訓練はなし!

近年、日本は地震・台風・大雨・洪水・土砂災害など、様々な災害が頻繁に発生する災害大国となっています。今回の避難訓練・消火訓練は、万が一の事態に備え、スタッフ・メンバーさん一人ひとりの防災意識を改めて高める良い機会となりました。

ひふみよベースファーム大崎では、今後も皆さんが安全に、安心して活動できる環境づくりに努めてまいります。ひふみよベースファーム大崎での様々な取り組みにご興味のある方は、いつでもお気軽にご連絡・ご相談ください。心よりお待ちしております!